「借りものの時間」

僕の自宅のリビングテーブルの上には木製フレームの洒落た砂時計が置いてある。懇意にしている大川の家具メーカーのショールームで十年前に購入したもので、シンプルなデザインが気に入っている。ひっくり返して砂が落ちきるまでキッカリ30分。今ではめったに使うこともないのだが、娘が小さかった頃には、「じゃ、30分だけゲームしていいから、終わったら宿題するんだよ。」という具合に遊び半分で使っていたこともあった。たいていはこの時間の取り決めが守られることはなかったのだけれど。そしてそんなふうにこの砂時計を使うことも無くなって久しい。

あらためて考えてみれば、30分という時間はけっこう中途半端なのだ。砂が落ちるのを最後までじっと見届けるのは相当の忍耐が必要だ。ほとんど苦行に近い。かといって何か用事を始めれば30分という時間はあっというまに過ぎてしまう。

いま僕の目の前ですーっと落ちていく砂つぶ。落ちきってしまうまでの30分という時間。そして僕たちが生きている日常のなかの生活時間。このふたつは、はたして同じ時間なのだろうか? 今日は時間がテーマだ。

日本人の平均寿命は男性で80歳、時間になおすと700,800時間。この砂時計を1,401,600回ひっくり返す計算になる。仮に砂時計をひっくり返し続けるという仕事があったとしたら、生まれてから死ぬまでに砂時計を140万回ひっくり返したら、そろそろ寿命がつきる、というわけだ。……なんとも淋しいことだ。

もちろん僕たちの身体は知っている、時間は決しておなじ速度で、直線的に流れて行くものではない、ということを。

例えば、ある特殊な状況下で、そして多くの場合、個体にとって肉体的な危機が迫っている状況で、ときに時間はそれこそ飴のように引き延ばされることがある。僕にとっては小学校の一年生のときの記憶が鮮明だ。

僕ははじめての自転車を買ってもらったばかりで、ようやく補助輪も外して、一人で走れるようになったころ、試しに公道を走って見ようと自宅前の道にこぎ出した。慣れない路上で、遠く視界の中に近づいてくる車が見えて、慌ててハンドルを切って、深さ1メートルほどの側溝に突っ込んだ(1970年当時、側溝にはガードも何も付いていなかったのだ)。たぶんパニックになっていてブレーキもかけなかったのだろう。手足や顔に大きな擦り傷はできたものの、幸い大した怪我にはいたらなかったのだが、今でも側溝に落ちていく自分がストップモーションのように鮮明に記憶されている。自分の顔面が直下の地面にコマ送りで近づいていく一瞬一瞬を思い出すことができる。不思議と恐怖感はない。ただ時間が引き延ばされていく感覚が今も残っている。おそらく窮地に追い込まれて自分を守るために動物的な本能が起動したのだろう。危険をさけようと、高速で演算する脳、相対化される風景、脳から手足に命令が伝達され、子どもながらにリスクを最少化する反応をした。

しかし、ほんとうは7歳の僕にとっては自分よりも自転車のほうが大事だったのだ。だって初めて買ってもらった新品の自転車だったから。

もしかしたら自分が死ぬ時も同じような感覚になるのかな、と想像したりもする。死に近づいていくにしたがってますます時間が飴のように伸び続けて終点が来ない。あるいは最後のポイントまでの残り時間が次々に分割されて行って永遠にたどり着かないのかも知れない。そして最後の最後の瞬間に何がしかの跳躍があって「オギャー」と生まれ変わっていたりして。それでは輪廻から抜け出せないか。

個体にとっての身体的な時間、主観的な時間は一定の速度で進みもしないし、直線的でもない。疾くなったり、遅くなったり、大きく曲がったり、時には逆行したり、飛び越えたりもする。時間感覚は生物としての自己とそれを取りまく生存環境とのあいだで相対化されたものであるからだ。それに、こういう実感は危機的な状況だけではない。自分がものを考えたり、作ったり、こうして文章を書いたりしている時にもときどき起こる。だから生きるっていうのは面白い。

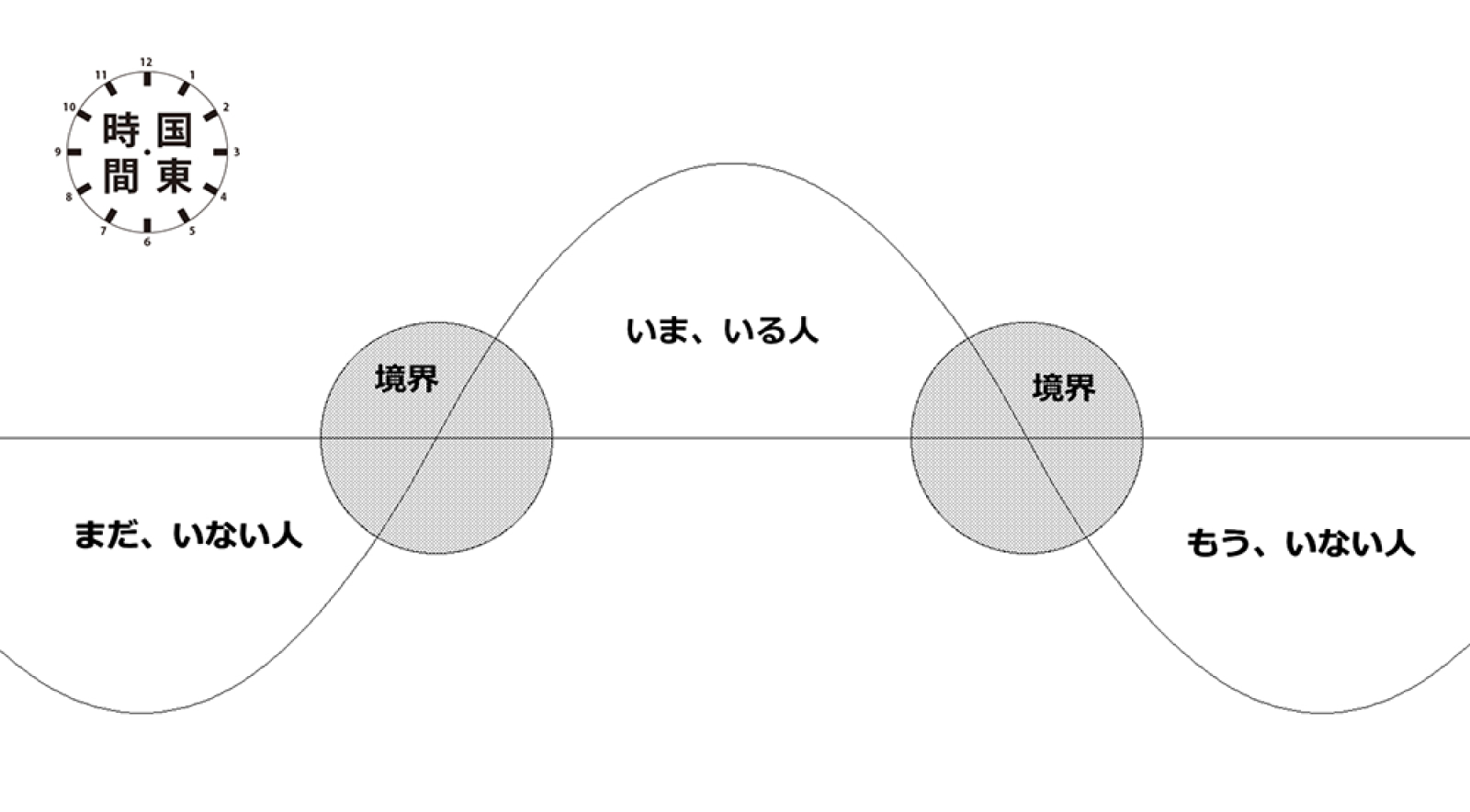

そして、もうひとつの時間。制度としての時間。現代社会ではこっちのほうがやっかいだ。ヒトはひとりでは生きられない。ヒトは生きるために特定の集団を形成する、それが社会だ。家、学校、会社、村落共同体、国家……その他にもさまざまなサイズの集団があり、そこには必ず他者が存在し、集団内の他者同士がおこなう交換によって、その集団は存続することができる。集団とともに個人も生きのびる。そしてこの集団は必然的に構成員の日常を規定することになる。これがもうひとつの時間だ。

現代社会では時間の裏側にはぴったりとお金が貼り付いている。お金というよりは貨幣経済と言ったほうがいいかも知れない……国家のサイズをはるかに超えた社会だ。僕たちは生活の糧を購うためにお金を必要とする。そのお金を得るために私たちは労働力、すなわち自分の持ち時間の一部を差し出すことになる。持ち時間というのは生き物として持たされている有限な時間、生まれてから死にいたるまでの総時間ということだ。

問題なのは、過度に行き過ぎた貨幣経済は生物としての生きる気力を根こそぎ奪ってしまうということだ。それは生き物が持つ身体的な時間感覚を浸食して、その結果、私たちは制度的な時間、つまりは「借りものの時間」のなかで生きることになる。

近代から現在に至るまで、僕たちの社会は個人の自由を獲得するために右往左往しながら、もがき続けて来たのだと思う。科学技術の発展と(これも幻想かもしれないのだが)、あらゆる差別を無くして行こうという社会道徳的な教化と、そしてまぎれもない善意の中で、それは半ば獲得されたかに見えた。今だに世界には紛争や戦争は絶えないのだけれども、ひとつ前の時代に比べれば、総体として確かに少しづつは良くなっているように見える。だが一旦手に入れたかのようにに見える「個人の自由」を維持するために僕たちは自分自身の時間を、自由なはずの時間を切り売りするようになった。そうしているうちに時間とお金は切り離せないものになって行った。

僕たちが「豊かな時間」という言葉を使うとき、お金と一体となった時間と、あるいは身体的な時間と、どちらの時間に属するものであるかは言うまでもない。しかしながらどちらの時間も個人と集団が「生きる」「生き続ける」ということを目的に出発したものであるというところが問題をさらに複雑にしている。現代に生きる僕たちはこの二つの時間を同時に生きなければならないらしい。

たとえば、ある晴れた日。朝はやく起きて、やることも決まってなくて、お茶を入れて飲みながら、さあ今日はなにをしようか、と青空を見上げる。そして、深く息をつく。そんな時間が僕たちにとっての「豊かな時間」であるはずだ。しかし世間はそれを簡単には許してくれないようだ。

とりあえず、いまの僕たちに出来ることは、時間にぴたっと貼り付いたまま、なかなか離れない「お金」を少しずつでも引き剥がすことからはじめるしかないのだろう。「自分たちの時間」をとりもどすために。

初出「マツオカ雑感」第2回 借りものの時間:本稿は加筆訂正されています。(2018.5.21)